1898г., Санкт-Петербург

Исторический очерк Николая Кутепова о царской охоте. Издание иллюстрировано художниками:В.И.Васнецовым,К.В.Лебедевым,И.Е.Репиным, А.П.Рябушкиным, Ф.А.Рубо,П.С.Самокишем и В.И.Суриковым

Э.И.Шерешевский — известный в стране кинолог. Он ведёт большую научную работу, не раз участвовал в интереснейших экспедициях. Его книга «Лайки и охота с ними» — это результат больших наблюдений, серьёзной практической работы.

В книге много советов охотникам-любителям и промысловикам.

Из книги вы узнаете о том, как правильно разводить и применять на промысле лаек.

Автор - Ю.Ливеровский

"ЛАЙКИ И ОХОТА С НИМИ"

1927г

Издательство журнала "Охота и природа"

Леноблохотсоюз

Предисловие:

Для массы городских охотников-любителей непромысловых районов лайка до революции оставалась слегка презираемой собакой „северной

дворняжкой", известной только по наслышке. В настоящее время положение меняется к лучшему. В связи с изменившимся подходом к охотничьему хозяйству—признанием государственного значения охотничьего промысла, — меняется и отношение к лайке государственных и общественных организаций.

При этих организациях уже существуют питомники лаек. Лайка, более ценная для тысяч северных промышленников, чем корова и лошадь,

вероятно, скоро будет охвачена плановой работой научно-зоотехнических организаций наравне с другими домашними животными. Наряду с этим в

охотничьих организациях тоже намечаются благоприятные симптомы. IV Съезд уполномоченных Всекохотсоюза постановляет перенести в собаководстве

центр тяжести работы Все-охотсоюза на лайку. Наконец, такая мощная организация, как Уралохотсоюз, уделяет лайке преимущественное внимание. Кое-где, даже в чисто-любительских районах, объединяются спортсмены любители лайки. Однако, наследие старого продолжает чувствоваться на каждом шагу.

Лайка продолжает вырождаться. Широкие охотничьи массы непромысловых районов до сих пор имеют о ней самое смутное представление. Многие, даже наиболее культурные охотники прикрывают свое невежество в отношении лайки полупрезрительной снисходительностью. А лайки в снисходительности

меньше всего нуждаются. Ведь ежегодно сотни и тысячи промышленников с лайкой охотятся в таких трудных условиях, в таких местах, где охота ни с

какой другой собакой невозможна. Да и не существует, кроме лайки и полулегендарного Оберлендеровскаго пуделя-пойнтера, другой такой универсальной породы, работающей по добрым двум третям важнейших промысловых животных и птиц от белки и глухаря до медведя и лося. Что касается промышленника-охотника, — он, конечно, знает охоту с лайкой так тонко, как, может быть, невозможно узнать лицу, не выросшему на промысловой охоте.

Но, к сожалению, промышленник мало знает о самой лайке — о ее происхождении, ее рабочем экстерьере, признаках породности и т. д. Незнаком он и с основными принципами собаководства. Это ведет, как мы увидим, к понижению охотничьих качеств лайки и ее вырождению.

Существующая литература по лайке немногочисленна, частью уже стала библиографической редкостью и недоступна рядовому читателю. Кроме

того, она или значительно устарела, или явно противоречит современным научно-кинологическим взглядам на лайку и, главное, не освещает лайку в ее современном состоянии.

Цель настоящей брошюры — дать в сжатой и по возможности популярной форме правильное понятие о разновидностях современной Северно -Европейской лайки, а этого достаточно для пропаганды ее среди широких охотничьих масс.

Ю. Ливеровский.

Ленинград.

Дата издания первого «Охотничьего календаря» не известна, я предполагаю, что выпуск этого издания был тесно связан с образованием в Российской Империи первых охотничьих кружков и охотничьих обществ. В частности 25 ноября 1862 года было основано в Москве — Московское общество Охоты имени Императора Александра II

Здесь выложены следующие известные издания «Охотничьего календаря»,издаваемого в Российской Империи, под редакцией разных авторов.

1865г.— «Охотничий календарь. Необходимая книжка для ружейных охотников» Составил оренбургский охотник А.Л.

1885г. — «Охотничий календарь» ч.1-2 Составитель Л.П.Сабанеев (1844-1898). Издательство типография А.А.Карцева

1891г.-«Охотничий календарь. Справочная книга для ружейных и псовых охотников.»

Издание первое. Автор Л.П.Сабанеев (1844-1898).

Оно включало в себя только охотничий календарь, т.е. периодические явления жизни охотничьих птиц и зверей.

1892г.— «Охотничий календарь. Справочная книга для ружейных и псовых охотников.»

Издание второе. Автор Л.П.Сабанеев (1844-1898).

1902г. -«Охотничий календарь. Справочная книга для ружейных и псовых охотников.»

Издание третье. Часть1. Автор Л.П.Сабанеев (1844-1898).

1904г. -«Охотничий календарь. Справочная книга для ружейных и псовых охотников.»

Издание третье. Часть2. Автор Л.П.Сабанеев (1844-1898).

Не загружено пока изданий для чтения: 1885г., 1891г., 1902 ч.1

В издании описаны повадки зверей и птиц и способы и особенности стрельбы и охоты на них, так же вошли многочисленные статьи и описания по охоте на разных животных: лося, кабана, оленей, лисицы, зайца, коз, куницы и других зверей, в т.ч. пушных. Отдельно автором выделена охота на волка, а также широко представлена охота на медведя — это зимняя охота и охота осенью, даны рекомендации и советы, а так же особенности при охоте. Отдельными разделами рассмотрена охота на разных птиц: охота на уток и гусей, куропаток и тетеревов, прекрасно описана охота на фазанов, глухарей, вальдшнепов и многих других. Особо представлен большой раздел по охотничьему и огнестрельному оружию. Детально описаны многочисленные ружья, карабины и мн. др., способы подбора ружей и уход за ними, различные приспособления для охоты и пр.. Рассматриваются правила выбора хорошего оружия, даны характеристики и типы ружей, различия и особенности, приводится информация о русских и зарубежных оружейных мастерах, имеется статья о пристрелке ружей (с таблицами). Впервые наряду с ружьями и винтовками были представлены данные о всех известных пистолетах, револьверах и др. Большой раздел посвящен уходу за собаками, их болезням и лечению, разные методы дрессуры и натаски охотничьих пород собак: например, знаменитые псовая охота, ружейная охота с гончими и т.п., редким видам охоты — охота с ловчими птицами.

Библиотечка охотника

Скородумов А.Н.

"ФОКСТЕРЬЕР И ОХОТА С НИМ"

Издание товарищества "Московский охотник"

1930г

СОДЕРЖАНИЕ:

-Экстерьер

Гладкошерстный фокстерьер

Жесткошерстный фокстерьер

-Воспитание щенят

-Обрезка хвостов и пальцев

-Подготовка к выставке

-Притравка

-Охота на лисицу

-Охота на барсука

-Применение фоксов к другим видам охоты

-Правила испытания в искусственной норе фокстерьеров и такс

Введение

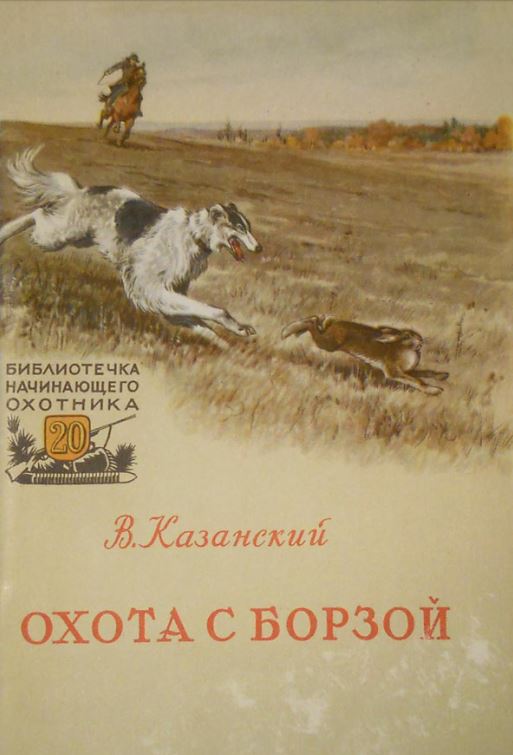

"...Илагин, Николай, Наташа и дядюшка летели (на конях. - В.К.), сами не зная как и куда, видя только собак и зайца и боясь только потерять хоть на мгновение из вида ход травли. Заяц попался матерым и резвым. Вскочив, он не тотчас же поскакал, a повел ушами, прислушиваясь к крику и топоту, раздавшемуся вдруг со всех сторон. Он прыгнул раз десять не быстро, подпуская к себе собак, и, наконец, выбрав направление и поняв опасность, приложил уши и понесся во все ноги. Он лежал на жнивьях, но впереди были зеленя, по которым было топко. Две собаки подозрившего охотника, бывшие ближе всех, первые воззрились и заложились за зайцем; но еще далеко не подвинулись к нему, как из- за них вылетела илагинская краснопегая Ерза, приблизилась на собаку расстояния, со страшною быстротой наддала, нацелившись на хвост зайца, и, думая, что ока схватит его,

покатилась кубарем. Заяц выгнул спину и наддал еще шибче. Из-за Ерзы вынеслась широкозадая чернопегая Милка и быстро стала спеть к зайцу.

- Милушка, матушка! - послышался торжествующий крик Николая. Казалось, сейчас ударит Милка и подхватит зайца, но она догнала и пронеслась. Русак oтсел. Опять насела красавица Ерза и над самым хвостом русака повисла, как будто примеряясь, как бы не ошибиться теперь, схватить за заднюю ляжку.

- Ерзынька! сестрица! - послышался плачущим, не свой голос Илагина. Ерза не вняла его мольбам. В тот самый момент, как надо было ждать, что она схватит русака, он вихнул и выкатил на рубеж между зеленями и жнивьем. Опять Ерза и Милка, как дышловая пара, выровнялись и стали спеть к зайцу; на рубеже русаку было легче, собаки не так быстро приближались к нему.

- Ругай! Ругаюшка! Чистое дело марш! - закричал в это время еще новый голос, и Ругай, красный горбатый кобель дядюшки, вытягиваясь и выгибая спину, сравнялся с первыми двумя собаками, выдвинулся из-за них, наддал со страшным самоотвержением уже над самым зайцем, сбил его с рубежа на зеленя, еще злей наддал другой раз по грязным зеленям, утопая по колена, и только видно было, как он кубарем, пачкая спину в

грязь, покатился с зайцем. Звезда собак окружила его..."

Вот с какой увлекательностью и красотой, с какой горячностью и знанием Л. Н. Толстой описал охоту с борзой в своем романе "Война и мир". Да это и понятно. Вряд ли какая-нибудь другая охота по своей азартности, можно сказать, зажигательности, по яркости картин может соперничать с ловлей зверя борзыми.

С чем можно сравнить эту стремительность, эту удивительную, неистовую силу охотничьей страсти, которую проявляет борзая, скача за резвым степным русаком или

кидая угонками из стороны в сторону увертливую золотистую лисицу? С вихрем? С вьюгой? Нет! Как бы красивы такие сравнения ни были, они бедны и не в состоянии сколько-нибудь полно изобразить захватывающую живость, бесконечное разнообразие и остроту моментов этой охоты, где за считанные секунды скачки и ловли охотник получает столько огневых, изумительных впечатлений, так взбудораживает свою душу, как это не

удастся ему даже за целые дни охоты с ружьем. Ради этих считанных секунд борзятник не пожалеет нескольких часов, которые он иногда тратит на розыск зверя, не пожалеет великих трудов преодоления многих километров полей сплошь и рядом в самых тяжелых условиях.

Автор — Н.Н.Челищев

«РУССКАЯ БОРЗАЯ. Её ВОСПИТАНИЕ и ОХОТА С НЕЙ»

Всесоюзное кооперативное объединённое издательство

1936год

Москва-Ленинград

ВСТУПЛЕНИЕ

С давних времен человек, добывая для удовлетворения своих нужд диких зверей и птиц и не будучи в состоянии ловить их без помощи некоторых приспособлений, употреблял для этой цели различные орудия лова. Одним из этих орудий была порода или, точнее, группа пород собак, называемых у нас в настоящее время борзыми.

Существует много разновидностей указанной выше породы, и каждая из них приспособлена к известной местности и климату. Однако, универсальной разновидностью, т.е. такой собакой, которая одинаково пригодна везде и во всякой местности, мы, бесспорно, должны признать так называемую «русскую псовую борзую», а потому и книга эта будет посвящена исключительно ей.

Библиотечка охотника

А.Пегов

«ИРЛАНДСКИЙ СЕТТЕР»

Издание т-ва «Московский охотник» 1931

Происхождение ирландского сеттера остается еще до сих пор окончательно невыясненным. Одни историки предполагают, что ирландский сеттер происходит от ирландского водяного спаниеля, другие же доказывают смешанное его происхождение путем прилива к крови спаниеля кровей некоторых других, не родственных ему пород собак. В конце XVIII и в первой половине XIX столетия сеттера имели окрас красный и

красно-пегий, причем последний из них значительно в то время превалировал.

Окончательное же выделение ирландского сеттера в самостоятельную породу приходится отнести лишь ко второй половине XIX века. Учрежденный в 1885 г. (в г. Дублине) клуб ирландского сеттера установил типичные признаки (стандарт) для данной породы,

признав лишь однородный красный окрас с допущением незначительных белых отметин лишь на перечисленных им статях собаки. Выработанный клубом стандарт несомненно должен был быть обязательным для заводчиков и любителей как Ирландии, так и Англии; тем не менее, благодаря особым требованиям англичан, у их сеттеров наблюдается некоторая своеобразность в типе, сказывающаяся главным образом в том, что ирландский

сеттер англизированного типа выше на ногах, колодка несколько короче и больше верха в спине.

В дальнейшем при описании стандарта ирландского сеттера этому вопросу будет уделено должное внимание.

К выдающимся заводчикам Ирландии следует отнести: Гильярда, Уотерлауса,

Джильтрапа, Мак-Гофа, Перина, Гаукса, Миллнера и некоторых других. Из английских же необходимо указать на О’Келлагана, Эллиса, Вильсона, Купера, Теспеора А., Л. Джемсона и др. Родоначальниками ирландского сеттера большинством авторитетов, вполне заслуженно признается чемп. Пальмерстон, павший на 18-м году. Его первоначальный

владелец Сесиль-Мур, находя его «слишком изнеженным для охоты», решил его уничтожить, но по настоятельной просьбе Гильярда, не сделал этого.

Полученный Гильярдом этот кобель, как известно, впоследствии получил мировую известность. Не меньшую славу приобрели и его сыновья: чемп. Гарриовен, Каунт и его дочь Ольд Кет Сесиль Мура. Большую роль в укреплении поороды сыграли и потомки того же

Пальмерстона: Москерри и Авоки Гаукса, Шандон II, Фриско, Фингал, Эрни и др.

Одним из лучших представителей породы считался в то время чемп. Ганнимед. На полевых состязаниях славу ирландцев сильно поддержал внук знаменитого Гатчинсоновского Боба Плункер Макдона, в 1870 г. взявший 2-й приз. Несколько позднее (1885 г.) удачно выступала на состязаниях Эвелин О’Каллагана, за свой превосходный экстерьер, прозванная «красавицей». В 1910 году большинство заводчиков Англии и Ирландии придерживались, глалвным образом, кровей знаменитого производителя Юнг-Филля (сына чемп. Шарль-виль-Филь и чемп. Юнг Норы) и им удалось вывести прекрасных выставочных собак, не лишенных в то же время и полевых качеств.

Среди этих заводчиков наиболее удачно выступали на выставках Т. Балдуин, И. Кербери, И Мильнер, И. Джедд, Мар Эннери, Л. Фуллер, Мак Дэгль и др. Некоторые же другие, как например:

Жд. Гиббонс, Гаукс, Патрик, Флехив, Вильям Вильсон, игнорируя кровь Юнг-Филля, стремились вывести, главным образом, полевых собак, но при этом им нередко удавалось занять со своими собаками высокие места и на выставках. На выставках 1913 г. удачную выставочную карьеру сделал полевой победитель чемп. Риверсдаль-Ред-Гюид Мильса и его же однопометница чемп. Риверсдаль-Ред-Лайгт. Особенную славу составила себе, как производительница, считавшаяся лучшей, по красоте, сукой Англии чемп. Моорин Фуллера, дочь Юнг-Филля; она дала целый ряд полевых и выставочных победителей:

«Пэгги-оф-Байн», Юнг-Дермонт Кетон-Арон, Айриш-Дюшес и Бэнмор (последние были приобретены в Россию в питомник Ширинского-Шихматова).

Большую известность на выставках получила чемп. Стибер-Чоун-Чифтэн Мак Дэгль. Удачно проходят на выставках Кэрри-Пальм и Керри Пегги П. Флехив, причем последняя хорошо зарекомендовывает себя и на полевых испытаниях. Помимо Англии и Ирландии необходимо упомянуть и о лучших питомниках Бельгии и Франции.

Большую славу составил Брюссельский питомник выставочных и полевых сеттеров председателя Бельгийского клуба ирл. сет. Г. Бертрана, во главе которого был прекрасный производитель «Форестер». Кровь его собак была с большим успехом использована во Франции, Голландии, Бельгии и России. Много интересных экземпляров показали и другие бельгийские заводчики, как И. Минор, Пеффер, Гендерсон, Андри-де-Бру, О-де-Менток.

В питомнике Бертрана особою известностью как полевик пользовался Форестер Роло. Большой фурор произвела его молодая сучка по первому полю Форестер Квинни, в прекрасном стиле выигравшая 1-й приз первопольных и 2-й приз в многопольных; его же Форестер Паутш берет полевой чемпионат на состязаниях «практической охоты».

Во Франции выделяется и прекрасно зарекомендовывает себя питомник Депрешена. Его кобель чемп. Крак помимо своих собственных высоких качеств, оказался исключительно интересным производителем. Большую деятельность проявило и несколько других выдающихся заводчиков в лице председателя французского клуба ирландского сеттера де-Граффенрид Виллера, Деллануа, де-Гантеса и Кюло. Нужно отдать должное бельгийским и французским заводчикам, сыгравшим большую роль в

деле улучшения полевых достоинств и освежения крови ирландца.

Первая Всесоюзная выставка служебных и охотничьих собак проходила в г. Москве, СССР на территории ВСХВ — Всесоюзной сельскохозяйственной выставки с 3 по 10 августа 1958года.

Журнал «Охота и охотничье хозяйство»,1958г.,№12

С 3 по 10 августа 1958 г.в Москве на территории Всесоюзной сельскохозяйственной выставки была проведена первая Всесоюзная выставка служебных и охотничьих собак.

В период подготовке к выставке в журнале "Охота и охотничье хозяйство" за 1958год были опубликованы статьи: №6 - "К предстоящей Всесоюзной выставке собак" №7 - "Подготовка к Всесоюзной выставке собак", авторы Мазовер, Шапатин

—Министерство сельского хозяйства СССР

-Всесоюзный кинологический совет при Министерстве сельского хозяйства СССР

-дирекция ВСХВ

-Московское областное общество охотников

-Московский городской клуб служебного собаководства

-Центральная школа военного собаководства

Всего на выставке было представлено более 1000 собак различных пород. Совет экспертов возглавлял академик ВАСХНИЛ(1956г.) Н.Д.Потёмкин (1885-1965)

Главный эксперт по охотничьему собаководству — Г.Шапатин, эксперт республиканской категории

Главный эксперт по служебному собаководству — А.П.Мазовер (1905-1981), эксперт всесоюзной категории

В статье «Всесоюзная выставка собак» (журнал «Охота и охотничье хозяйство»,1958г.,№12) авторы делятся отчётом о выставке.

Чтобы получить титул «Чемпион выставки» необходимо было получить комплексную оценку собаки: оценка по экстерьеру, рабочим качествам и потомству, т.е пройти бонитировку собаки. «Чемпион выставки» получили 20 собак охотничьих пород и 8 собак служебных пород.

Были награждены дипломами разных степеней кинологические организации:

-Кубок ВСХВ, большую золотую медаль и диплом I-ой степени получил «Охотничий клуб добровольного спортивного общества «Калев», Эстонской ССР.

-Кубок ДОСААФ,большую золотую медаль и диплом I-ой степени получил «Московский городской клуб служебного собаководства»

-Кубок Выставочного комитета,большую золотую медаль и диплом I-ой степени получил «Питомник служебных собак Ленинградского совнархоза»

Так же были отмечены наградами за высокие показатели в производстве охотничьего оружия и снаряжения заводы и фабрики СССР.

В заключении авторы статьи говорят о необходимости создания в стране единого руководящего центра, который смог бы планировать и координировать селекционную и научную работу одновременно и в охотничьем и в служебном собаководстве страны.

Дополнительный материал:

Фрагмент каталога 1-й Всесоюзной выставки служебных и охотничьих собак (титульный лист, описание лаек)