Рубрика: Из истории собаководства в Российской Империи (1721-1917)

публикации о собаководстве в архивах, библиотеках, из газет и журналов:

-журнал «Нива» (архив 1870-1918)

-газета «Правда» (архив 1912-2019)

-журнал»Всеобщее охотничье обозрение «(1891-1894)

-газета»Охотничья Газета» (1888-1917)

-журнал»Охотничий Вестник»(1901-1918)

-журнал «Природа и Охота»

-«Журнал Охоты» (1958-1877)

-«Наша Охота» (1907-1917)

-«Охотничий журнал для всех» (1909-1910)

-«Ежемесячный журнал охоты и всех видов спорта » (1913-1916)

-«Охота»(1902-1906)

-другие

«Бладхаунды в Русской Армии»-газета «Бостон пост» 14.11.1881

Небольшая заметка из американской газеты «Бостон пост»(Новая Англия) под названием «Бладхаунды в Русской Армии»,выпуск газеты от 14.11.1881г.

Monday, November 14, 1881; pg. 4; Issue 178. -the article-«Bloodhounds in the Russian Army»(the Boston Post (New England,1831-1956),St. Louis Globe-Democrat [St. Louis, Missouri]

***Справочно:в Российской Империи в то время только что окончилась война с Кокандским ханством

,шла военная операция в Туркестане (Ахал-текинская экспедиция под управлением генерала Скобелева.

Смысловой перевод на русский:

«Русские укрепили свою армию, добавив в каждую компанию стаю мощных и тщательно подготовленных собак. Эти сторожевые животные выходят с часовыми в дозор, где их чуткие уши и нос будут достойным барьером против вражеских шпионов. Собаки, которых используют-это вид бладхаундов с уральских гор. Собака отбирается из привычной среды. Он крупный, не привередливый-дело первой важности для солдатской службы. Уральская гончая одарена прекрасным чутьём, острым слухом и недоверчивостью. Больше всего это проявляется в одиночных дозорах, где собака особенно отважно защищает своего вожатого. Любопытно, так на примере Кинг Чарльз спаниеля, до нас никто не думал использовать этих разумных животных в качестве охранников. Осуществление такого плана является самонадеянным.

Русские пошли дальше и тренируют быстрых гончих, а так же этих уральских собак, чтобы они работали как собаки-связисты, выполняя ту же функцию, которой в 1871 году обучили голубей-связистов.

Собак-связистов конечно будет сложно обнаружить, особенно если их отправят с донесением в ночное время по лесной местности.»

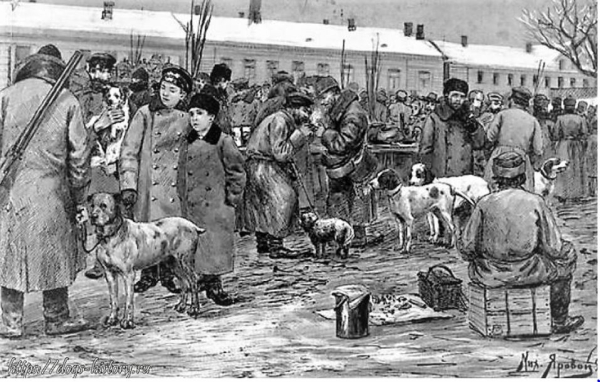

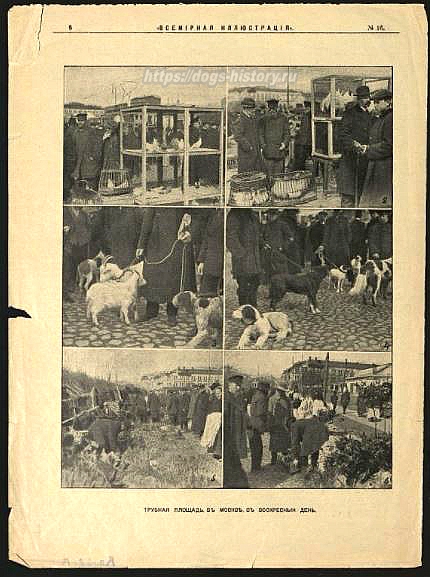

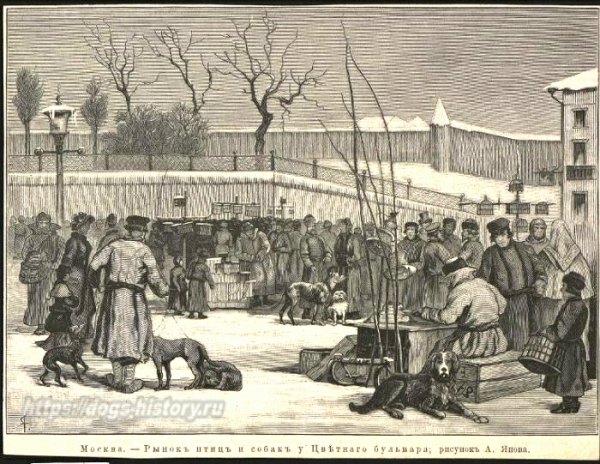

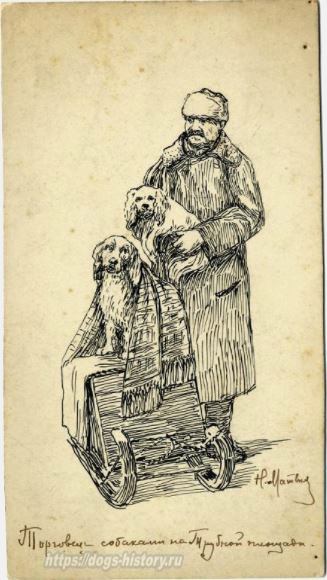

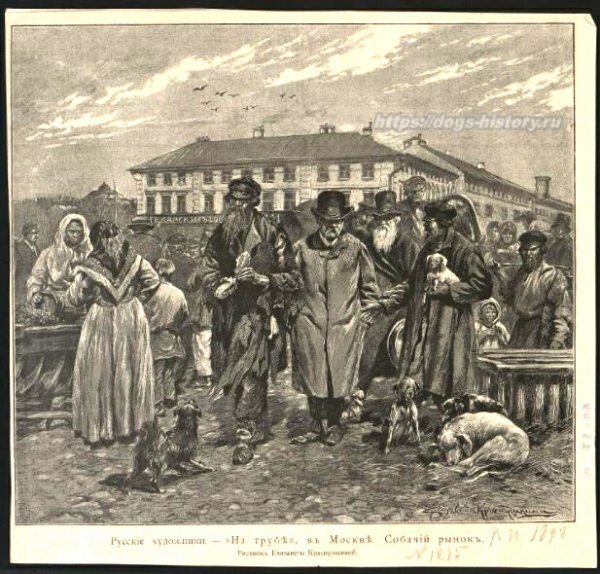

«Московский Птичий рынок. Трубная площадь»

Трубная площадь.

Получила своё название из-за реки Неглинной,когда-то здесь протекавшей по поверхности.

На месте нынешних бульваров стояла стена Белого города. Чтобы река могла спокойно продолжать свой путь, в стене был устроен водосток, перегороженный железной решеткой. Стена в этом месте имела толщину около 5 метров, соответственно и водосток был длиной в 5 метров, что было похоже на трубу. Это место так и прозывалось – Труба. Топоним перешел и на название площади – Трубная.

С 1817-1819 гг. река была заключена в подземную трубу.

В середине XIX в. на площади был устроен Птичий рынок, где торговали не только птицами, но и животными. Антон Павлович Чехов писал: «И Труба, этот небольшой кусочек Москвы, где животных так нежно любят и где их так мучают, живет своей маленькой жизнью, шумит и волнуется, и тем деловым и богомольным людям, которые проходят мимо по бульварам, непонятно, зачем собралась эта толпа людей, эта пестрая смесь шапок, картузов, цилиндров, о чем тут говорят, чем торгуют». Птичий рынок просуществовал на площади до 1921 г.

«Петроградская газета» 05 февраля 1902г.,Российская Империя

"СОБАКИ НА ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ"

При французской армии имеются собаки, выдрессированные для несения сторожевой службы и санитарной службы. Сторожевые собаки сопровождают часовых, высылаемых как можно ближе к неприятельской линии. Назначение таких собак предупреждать часового о приближении различных отрядов неприятеля. Санитарные собаки разыскивают раненых на полях битвы. Собак, дрессируемых для военной службы, приучают не бояться ружейной и пулемётной трескотни и грохота разрывающихся снарядов. И в этом направлении достигаются поразительные результаты. Любопытно, что состоящие на военной службе собаки обязательно раз в неделю получают ванну, которая считается необходимым средством поддержания здоровья собаки.

Газета «Московские ведомости» — Российская Империя

1922г.

Газета «Московские ведомости» №64 от 12.08.1822г., суббота,стр.17.:

» 16).Сего августа 13 дня,то есть в Воскресенье,в амфитеатре, что за Тверскою заставою, будет травля зверей следующим порядком:

1.Будет травиться медведь меделянскими собаками и Английскими мордашками*.

2.Будет травиться большой медведь меделянскими собаками попеременно.

3.Будет травиться медведь меделянскими собаками на полной свободе,не привязанный

4.Будет травиться медведь одними Английскими мордашками на полной свободе, не привязанный и без помощи людей….»

* Вероятнее всего речь идёт об «английских мордашах» (английский мастиф),т.к. «английскими мордашками» обычно называли в то время мопсов.

Газета «Московские ведомости» №64 от 14.10.1822г., суббота,стр.17.:

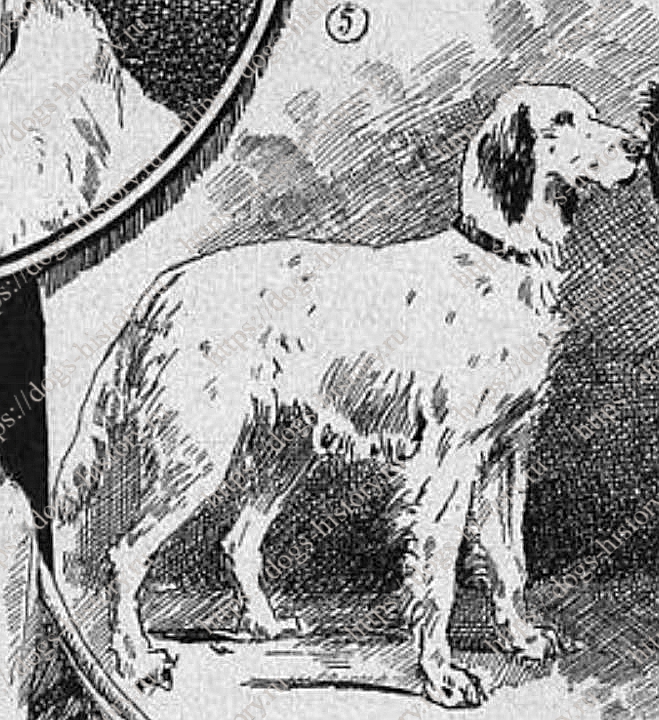

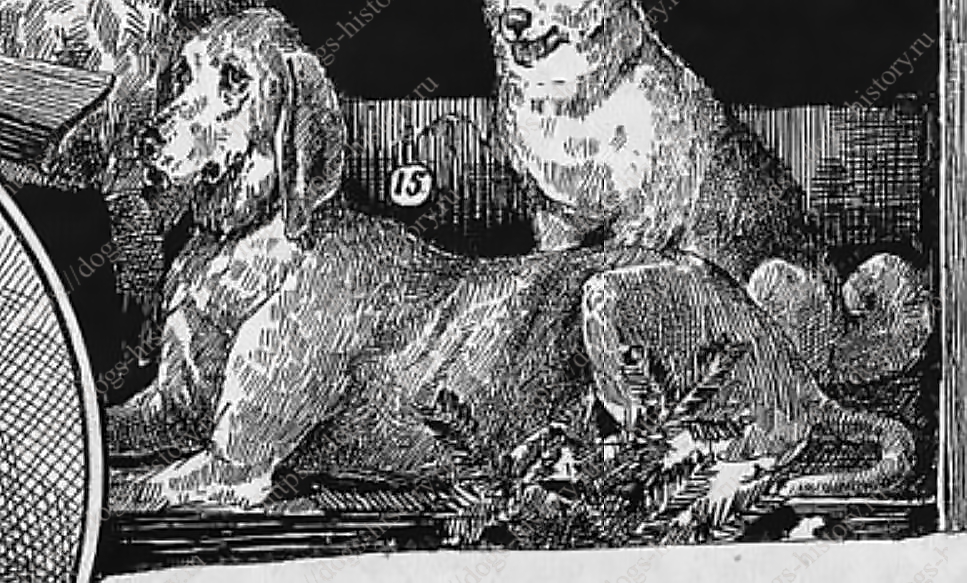

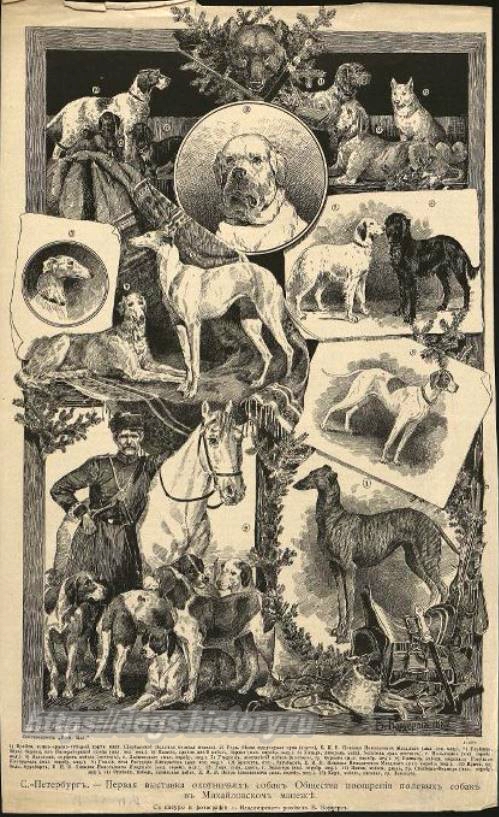

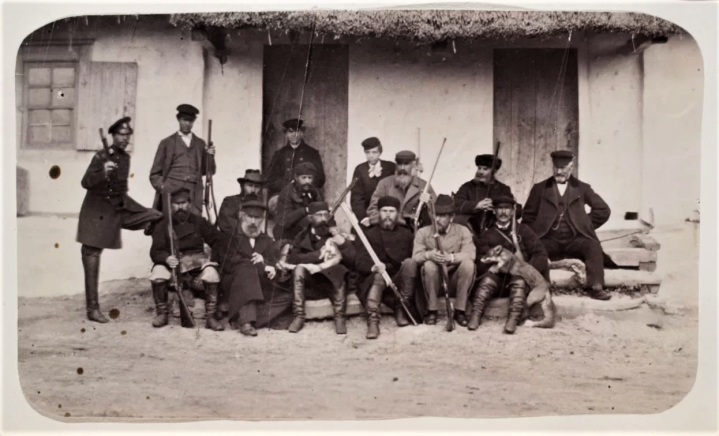

1889 Выставка Общества поощрения полевых достоинств охотничьих собак ,СПб

1889 «Первая выставка «Общества поощрения полевых ДОСТОИНСТВ ОХОТНИЧЬИХ собак«**

Выставка проходила в Михайловском манеже» РИ, СПб (с натуры и фотографий г.Владимирского рисовал Б.Борхет)

Бернхард Борхерт* родился 1 декабря 1863 года в городе Рига, Российская Империя

Обучался в Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге с 1883 года. В 1885 году награждён серебряной медалью академии.Занимался книжной и журнальной иллюстрацией. Скончался художник в 1945 году.

Составлен Старшим Специалистом по сельскохозяйственной части В.М.Воронцовым

Г.Санкт-Петербург,1912г.

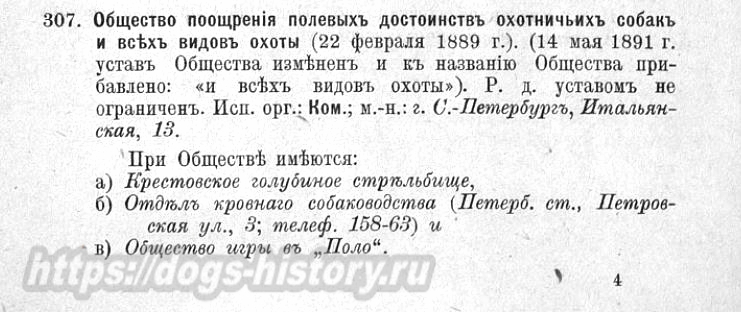

Общество поощрения полевых достоинств охотничьих собак

и всех видов охоты (22 февраля 1889 г.). (14 мая 1891 г.

Устав Общества изменён и к названию Общества прибавлено: «и всех видов охоты»). Р. д. уставом не ограничен.Исп. орг.: Ком.; м.-н.: г. С.-Петербургъ,Итальянская, 13.При Обществѣ имеются: а) Крестовское голубиное стрельбище,б) Отдел кровного собаководства (Петерб. ст., Петровская ул., 3; телеф. 158-63) в) Общество игры в „Поло».

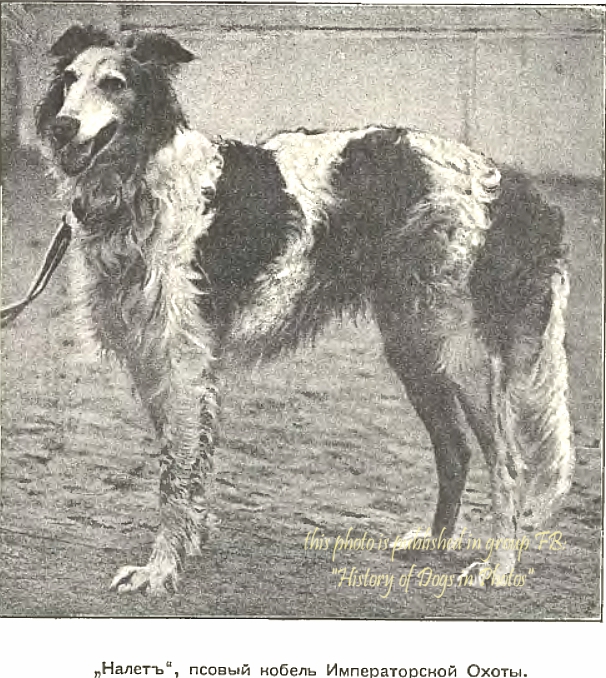

Номера собак в описании к фото:

1- «БРАЙТИ» тёмно-красно-чубарый хорт княгини Щербатовой(большая золотая медаль)

2- «ТОРА» белая муругоухая сука (хорт)Его Императорского Величества (Е И В)Николая Николаевича Младшего (малая золотая медаль)

3- «УТЕШКА» белая борзая из Императорской охоты (малая золотая медаль)

4- «НАЛЁТ»красно-пегий кобель,борзая (малая серебряная медаль)

(Охотничья Газета : Еженедельное приложение к Журналу «Природа и Охота» 1891 №24)

Екатерина Владимировна Мусина-Пушкина (Голицына) родилась 24 ноябрь 1861 в Санкт-Петербурге,Российская Империя.Титул-графиня.Родители: отец-Владимир Иванович Мусин-Пушкин [Мусины-Пушкины] р. 26 июль 1830 ум. 17 сентябрь 1886 мать-Варвара Алексеевна Шереметева (Мусина-Пушкина) [Шереметевы] р. 1832 ум. 1885

15 янаря 1882г.вышла замуж за Дмитрия Борисовича Голицына (1851-1920),который в 1889 году был назначен Управляющим Императорской Охоты в Гатчине и занимал эту должность вплоть до 1917 года. Д.Б.Голицын владелец усадьбы Вязёмы Московской губернии (сейчас музей-заповедник Пушкина) и усадьбы имении Сима Владимирской губернии.

5- «ХИЛЬДА» лаверак синий,бельтон сука(сеттер) г. Нарышкина (малая серебряная медаль)

6- «ВАЛЬТОН» гордон кобель (сеттер) г.Ласковского (малая серебряная медаль)

7- «ГЛАДСОМ» жёлтопегий кобель (пойнтер) г. Ферзена (малая серебряная медаль)

8- «ПОЛКАН» кобель меделян Государя Императора (малая серебряная медаль)

9- Гончие, стая Государя Императора (малая золотая медаль)

10- «БРЕГЕТТА» сука, брусбарт Его Императорского Величества Николая Николаевича Младшего (малая серебряная медаль)

11- «КРАК» кобель брусбарт Его Императорского Величества Николая Николаевича Младшего (малая серебряная медаль)

12- «ЛЕДИ» сука, такса г.Больнера (малая серебряная медаль)

13- «ЦАНКА» кобель, такса графа Стенбокк-Фермора (малая серебряная медаль)

14- «СУЛТАН» кобель, олонецкая лайка Его Императорского Величества Петра Николаевича (малая серебряная медаль)

15- «КИР» кобель, лягавая графа Ланского

Источники:

* — https://ru.wikipedia.org/wiki/Бернхард_Борхерт

** — журнал «Всемирная Иллюстрация», №1062,1889г.

Отчёты сельскохозяйственных выставок в Российской Империи

с26.08.1901 — по 04.09.1901

1.Отчет юбилейной Сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки, устроенной в г. Минске в 1901 году Минским обществом сельского хозяйства — Минск: Паровая типо-лит. И. и В. Тасьман, 1902.

Минское общество сельского хозяйства , Минская сельскохозяйственнная и кустарно-промышленная выставка. 1901

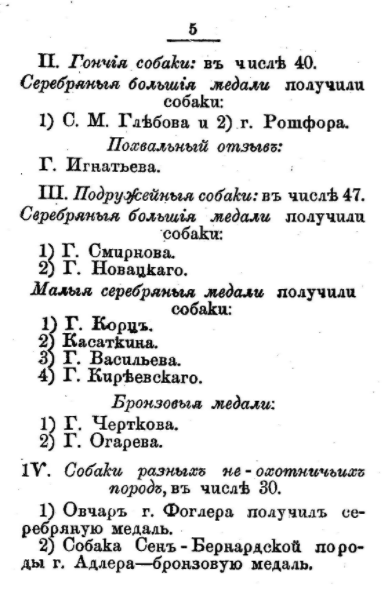

стр.84

Отдел V

Разводка мелких домашних животных и продукты животноводства.

Выдержка из текста: «В группе собак более всего обращали на себя внимание сенбернары графа К.Э.Чапского (имение Станьков,Минского уезда) и К.И.Свяцкого (имение Белица,Могилёвской губернии), а самой полезной породы легавых почти совершенно не было .Более других пород представлено гончих собак, между которыми отличны собаки В.Г.фон Гельмерсена (имение Погост,Минской губернии), а затем П.Г.Гендриксона (имение Смолевичи,Минской губернии), но особенно выдающихся экземпляров не было видно.»

Общество поощрения применения собак к полицейской и сторожевой службе.

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПООЩРЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СОБАК К ПОЛИЦЕЙСКОЙ И СТОРОЖЕВОЙ СЛУЖБЕ Государственный архив Российской Федерации Ф. 1763, 1 оп., 9 ед. хр., крайние даты: 1909-1915. Аннотация фонда: Отчеты о деятельности общества, исторический очерк применения полицейских собак в России, журналы общих собраний членов общества за 1914-1915 гг., денежные отчеты общества за 1915 г., отчет ревизионной комиссии за 1910 г., выписки из дневников розыскной деятельности собак, фотографии служебных собак. Историческая справка фонда: Образовано 5 октября 1908 г. Цель общества — содействие правильному применению собак в разнообразных условиях полицейской и сторожевой службы. По данному вопросу разрабатывались материалы и собирались сведения как в России, так и за рубежом. Всеми делами общества ведал Совет, избираемый на 3 года. Почетным председателем общества был принц А.П.Ольденбургский. В провинции действовали местные отделы общества. При Совете были организованы постоянно действующие курсы для обучения дрессировке собак и всестороннему применению их в полицейской и сторожевой службе.

Отделы общества

Пензенский отдел Российского общества поощрения применения собак к полицейской и сторожевой службе Государственное бюджетное учреждение «Государственный архив Пензенской области» (ГБУ «Госархив Пензенской области») Ф. 70, 1 оп., 6 ед. хр., крайние даты: 1912–1916 гг.

1909г.

Открывается три школы:* 1. Школа Российского Общество поощрения применения собак к полицейской и сторожевой службе 2. Школа Петербургской полиции** 3.Дворцовая Школа Руководство школами осуществляется Лебедевым и Аскольмом. *-упоминается в книге 1928г. "Дрессировка служебно-розыскных собак",Крылов И.Г.,1928г.,СССР,стр.8 **-в последствии питомник Ленинградского уголовного розыска,упоминается в книге 1928г. "Дрессировка служебно-розыскных собак",Крылов И.Г.,1928г.,СССР,стр.9

1911г.

Книга РУКОВОДСТВО ДРЕССИРОВКИ ПОЛИЦЕЙСКИХ И ВОЕННЫХ СОБАК. Вышло 3-ье издание, значительно дополненное, с многочисленными рисунками и портретом знаменитой русской собаки-ищейки Трефа. г. Санкт-Петербург, типография Министерства Внутренних Дел. Издание В.И. Лебедева

1914г.

В Российской Империи насчитывается около 100 питомников полицейско-сторожевых собак.* *-упоминается в книге 1928г. "Дрессировка служебно-розыскных собак",Крылов И.Г.,1928г.,СССР,стр.8

«С-Петербургская выставка собак» — заметка в газете «Финляндская газета» от 23.06.1914 г. № 125.

«Нам пишут из С.-Петербурга:

В этом году «Российское Общество поощрения применения собак к полицейской и сторожевой службе», закончив первое пятилетие своей деятельности и желая ознакомить широкие слои публики с достигнутыми результатами, устроило

в конце минувшего мая месяца в Петербурге выставку полицейских, сторожевых и военных, санитарных собак. Последний день выставки был посвящён испытаниям и состязанию собак полицейских и военных, на особые призы за лучшую дрессировку,

при чём и для самих дрессировщиков имелись поощрительный награды.

Молодое дело применения исконных друзей человека—собак к полицейской службе, и к службе в войсках, нашло себя в лице Общества сильную и деятельную поддержку и теперь, после пятилетнего существования «Российского Общества поощрения применения собак к полицейской и сторожевой службе», могло с гордостью показать

ощутительные результаты своей работы. Постоянно встречающиеся в печати

и передаваемые людьми, иногда даже мало интересующимися делом служебного применения собак, примеры поразительных случаев помощи в деле розыска преступников полицейскими собаками, о трогательной привязанности собак к своим. частям на военной службе, о высокой пользе их для так, называемой службы связи

и тысячи других услуг наших четвероногих, верных друзей, заставляли предугадывать тот интерес, с которым должна была отнестись не только падкая вообще до выставок, публика, но и Правительственные Учреждения, заинтересованный в лучшей постановке этого высоко полезного дела.

И в действительности —большинство причастных, учреждений и лиц, стоящих у власти, крайне отзывчиво пришло на помощь Обществу присылкой своих дрессировщиков и собак, а также даром ценных призов и награды.

Блестящий успех выставки значительно обязан именно нашим казенным учреждениям, так как, частные владельцы ничем выдающимся

себя, не заявили.

Общество сделало все,

что было в его силах, чтобы обставить выставку наилучшим образом,

как с внешней стороны, так и по обилии экспонентов. Судьями были

приглашены авторитетные специалисты кинологи и любители из Германии.

Австрии и Англии, а также и наши лучшие знатоки дела.

Очень разнообразно была представлена на выставке провинция и особенно заметно выделялась Финляндия, откуда были присланы превосходно выдрессированные собаки Гельсингфорсского полицейского Управления, которые привлекали всеобщее внимание и получили не более и не менее, как восемь призов и наград.

Прислали своих собак: железные дороги Московско-Казанская, Александровская и другие, города: Уфа, Кронштадт, Митава, Минск. Рязань, Пенза, Бердянск, Кривой-Рог; земская стража Варшавской губернии и др.

23-го мая выставку посетила группа членов Государственной Думы. Депутаты подробно осматривали живых экспонатов.

Почетный председатель общества принц А. П. Ольденбургский подарил

ценный приз, серебряную вазу, за лучшие результаты в розыске по горячему следу. Далее следуют призы: от Министра Внутренних Дел П. А.Маклакова, от Товарища Министра Свиты Его Величества генерал-майора Джунковского, от Финляндского Генерал-Губернатора Генерал-Лейтенанта Ф. А. Зейна (за образцовую постановку организации службы полицейских собак, от Императорского Финляндского Сената, Нюландского губернатора и других.

На состязаниях собак па Семёновском плацу отлично себя выказали и

были по заслугам. награждены призами собаки Гельсингфорсской полиции. Всего они и их дрессировщики заслужили 8 призов. Все четыре собаки, участвовавшие на испытаниях («Гектор», «Бенко», «Грейс» и «Хильда»), удостоились медали и призов: «Грейс»—большая золотая медаль, «Гектор»—малая золотая, «Бенно» и «Хильда»—

серебряные медали, кроме того, ими получен приз Министра Внутренних Дел,

С. — Петербургского Градоначальника; дрессировщики получили: один серебряные часы, а другой серебряный портсигар.

Пожертвованный Генерал-Губернатором Генерал-Лейтенантом Ф. Л. Зейном

приз присуждён был Вернескому городскому полицейскому управлению, приз Финляндского Сената присуждён в качестве переходящего приза, питомнику Российского Общества применения собак для полицейской и сторожевой службы.»

Кн. Н.М

«Охотничья газета» 1891(Российская Империя)

«Охотничья газета» 1891 год, №22, стр.351(Российская Империя)

Полкан — меделян Императорской Охоты. Петербургская выставка соединённых обществ (IV).

Едва-ли не самою выдающейся собакой на последней выставке Петербургских соединённых Обществ (Общества поощрения полевых достоинств охотничьих собак и Общества любителей породистых собак) был меделян Императорской Охоты—Полкан, получивший большую серебряную медаль.

По общему мнению, Полкан—лучший представитель этой, можно сказать, русской породы травильных собак, лет 40 назад пользовавшейся большим почётом во многих местностях России и употреблявшейся главными образом для публичной травли медведей.

Русские меделяны происходят, вероятно от миланских (медиоланских) догов и имеют много общего с английскими мастифами, но еще массивнее и сырее последних.

Громадная голова поражает своею величиною и силою челюстей; в этом меделяны не имеют, кажется, соперников. Задняя часть тела относительно гораздо слабее чрезмерно развитой передней. В настоящее время, когда травля медведей всюду воспрещена (в шестидесятых годах), меделяны составляют большую редкость и едва-ли не сохранились только в Ливнах*, у тамошних купцов. Отсюда происходит Полкан и другие меделяны Императорской Охоты в Гатчине.

Пояснение:

* Ливны — очень старое городское поселение, первое упоминание в 1177 году.Оно было центром удельного Ливенского княжества, входившего в Княжество Рязанское.Было полностью уничтожен в XIII веке в ходе Западного похода Батыя. Тогда же исчезло и Ливенское удельное княжество.Возрождение произошло лишь через 300 лет. Укрепляющееся Московское княжество, куда теперь входили ливенские земли, нуждалось в защите своих границ. Поэтому с 1571 года в числе 73 прочих укреплённых пунктов южного рубежа (сторо́ж) возникают и Усть-Ливны на реке Сосне.В 1778 году Ливны становятся уездным городом Ливенского уезда в составе Орловского наместничества.В XIX веке Ливны стали крупным торгово-ремесленным центром Орловской губернии. Сегодня это город в Орловской области России, административный центр Ливенского района.

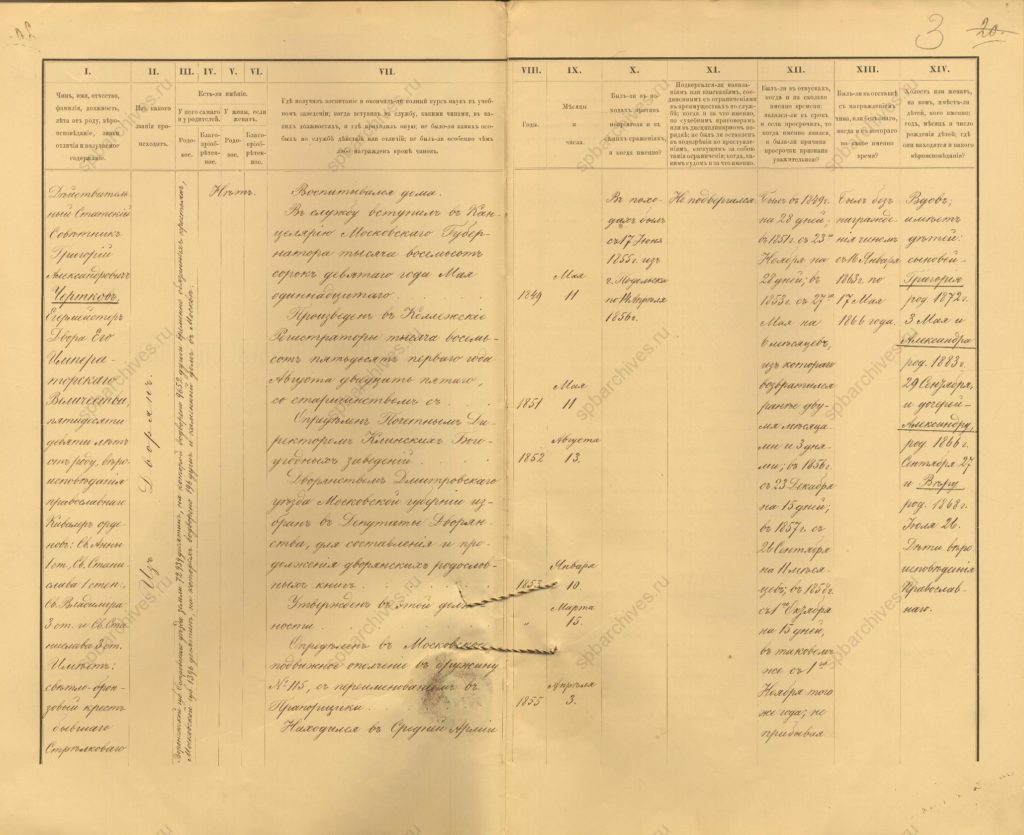

Чертков Григорий Александрович (1832-1900)

Чертков Григорий Александрович родился 19 ноября 1832 в Москве, он принадлежал к старинному русскому дворянскому роду.

В истории развития российской кинологии во второй половине XIX века заметный след оставил граф Чертков Григорий Александрович.

Герб Чертковых с девизом: «Вера и Честь» сохранился до наших дней на здании бывшей семейной усадьбы Чертковых в Москве по адресу ул.Мясницкая д.7.

Родители:

Отец- Александр Дмитриевич Чертков (19.06.1789,Воронеж-10.11.1858,Москва)-русский учёный, археолог, историк, нумизмат, книжный коллекционер,основатель Чертковской библиотеки, председатель Московского общества истории и древностей Российских.

Мать-Елизавета Григорьевна Чернышева, графиня Чернышёва (1805-1858)

Жена:

Софья Николаевна Черткова (1840-04.10.1883),дочь Н.Н. Муравьева-Карского, по материнской линии приходилась своему мужу двоюродной сестрой.

Дети:

Сын-Григорий Григорьевич Чертков (2(3).05.1872, СПб. — 19.05(20.06).1938, Вильжюиф, Париж)

Сын-Александр Григорьевич Чертков (29.09.1883 — 6.10.1938, Тарту)

дочь-Александра Григорьевна Черткова (27.09.1866-12.12.1939)

дочь-Вера Григорьевна Черткова (26.07.1868-?)

Награды:

Кавалер орденов: Св. Анны 1ст., Св. Станислава 1ст., Св. Владимира 3ст.,Св. Станислава 3ст.

Служебная карьера:

1849 год,11 мая — поступил на службу в канцелярию Московского генерал-губернатора.

1851 год,25 августа — произведён в Коллежские регистраторы

1852 год,13 августа — определён Почётным Директором Клинских богоугодных заведений. Утверждён в этой должности 15 марта 1853г.

1853 год,10 января — Дворянством Дмитровского уезда Московской губернии избран в Депутаты Дворянства, для составления и продолжения дворянских родословных книг

1855 год,03 апреля — определён в Московское подвижное ополчение в дружину №115,с переименованием в прапорщики. Находился в Средней Армии.

1859 год — поручик Г.А. Чертков был назначен адъютантом к московскому военному генерал-губернатору.

1861 год — возглавил Московский тюремный комитет, а позже — Петербургский комитет попечительского общества о тюрьмах.

В русско-турецкую кампанию Чертков был членом Петербургского дамского лазаретного комитета Общества попечения о раненых и больных воинах, членом Покровской общины сестер милосердия, состоящей при великой княгине Александре Петровне.

30 мая 1872 год — один из организаторов «Отдела Охоты» и выставки собак в составе крупной выставки промышленных, сельскохозяйственных, военных, научно-технических и культурных достижений Российской Империи в Москве , эта крупная выставка достижений носила название «Политехническая выставка» (организатор этой юбилейной выставки — Императорское Общество любителей естествознания антропологии и этнографии при московском университете) в честь 200-летнего юбилея со дня рождения Императора Всероссийского Петра I.Собаки экспонировались в помещении «Отдел Охоты». Чертков Г.А. был председателем этого отдела на время проведения выставки.

3 июня 1872 года — Министром Внутренних Дел Российской Империи был утверждён устав «Императорского Общества размножения промысловых и охотничьих животных и правильной охоты». Григорий Александрович Чертков был одним из инициаторов организации этого общества.

На первом собрании членов-основателей Императорского общества правильной охоты Чертков Григорий Александрович был избран первым вице-президентом или товарищем председателя «Императорского Общества размножения промысловых и охотничьих животных и правильной охоты» сроком на три года. Августейшим президентом общества согласился стать Великий князь Владимир Александрович (1847-1909) .

(Протокол заседания ИОО от 15.01.1874г.,публикованный в журнале «Журнал Охоты»1874г.,том I,стр.61)

В 1876 году на очередном собрании Чертков Г.А. единогласно был переизбран на очередной трёхлетний срок, но он отказался от этого предложения по домашним обстоятельствам (протокол заседания от 03.05.1876,опубликованный в журнале «Журнал Охоты»). На этом же собрании новым председателем был избран Василий Алексеевич Шереметев (1834-1884) .

Василий Алексеевич Шереметев (1834-1884) — общественный деятель, русский уездный и московский губернский предводитель дворянства. Гвардии полковник, действительный статский советник из не титулованной линии рода Шереметевых-т.е. он не носил титул «граф». Шереметев В.А. был вторым товарищем председателя (соврем.вице-президентом) в Императорском обществе правильной охоты

май 1876 года — Чертков Г.А. был избран Почётным членом «Императорского Общества размножения промысловых и охотничьих животных и правильной охоты»

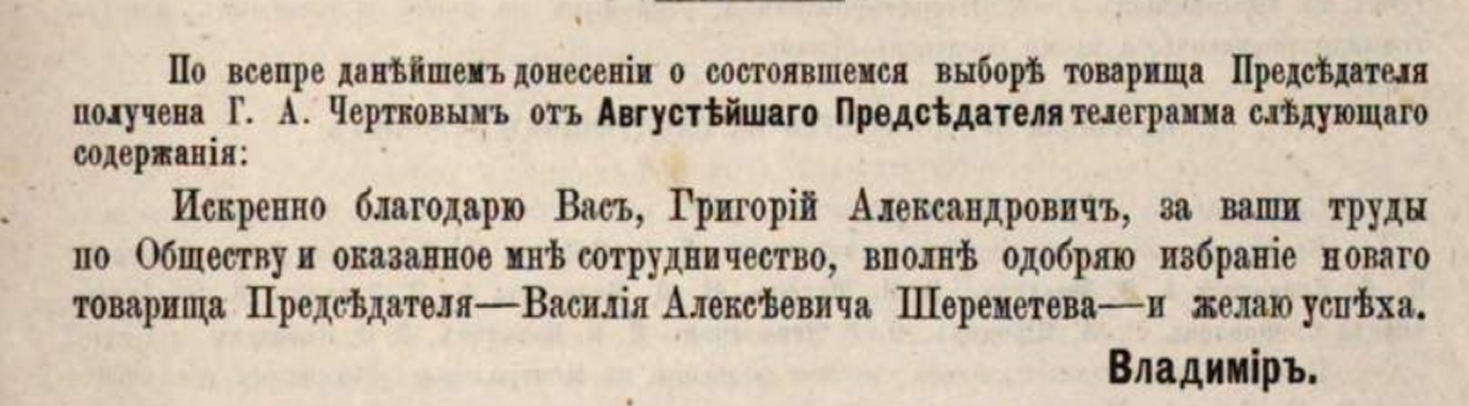

Роль Григория Александровича Черткова в организации и работе в качестве первого товарища председателя «Императорского Общества размножения промысловых и охотничьих животных и правильной охоты» была высоко оценена Августейшим председателем этого общества Великим Князем Владимиром Александровичем в приветственной телеграмме: («Журнал Охоты»,протокол заседания от 03.05.1976)

«Искренне благодарю Вас, Григорий Александрович, за ваши труды по Обществу и оказанное мне сотрудничество, вполне одобряю избрание нового товарища Председателя — Василия Алексеевича Шереметева — и желаю успеха.» -Владимир-

Одновременно с общественной работой в Императорском обществе охоты граф Чертков Г.А. принимал участие в деятельности различных российских научных обществ, изучавших природу и животный мир. Он был избран членом Московского императорского общества сельского хозяйства, Российского общества любителей садоводства, Комитета по акклиматизации животных, Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете.

19 февраля 1880 года — действительный Статский Советник, Г.А.Чертков был назначен Егермейстером Двора Его Императорского Величества и исполнял эту должность до 1889года.

Чертков отвечал за подготовку, организацию и проведение Императорской охоты в Гатчине, за приобретение и содержание зверей, птиц, лошадей, собак, за «кадровую политику» в своем хозяйстве, так как в его подчинении находился весь состав Императорской охоты: ловчие, стремянные, доезжачие, выжлятники, вабельщики, корытничьи, наварщики, тенетчики, руженосцы, егеря и смотрители зверинца. Высокообразованный, деловой, склонный к естественным наукам, любящий и понимающий охоту, Чертков успешно управлял обширным и сложным охотничьим хозяйством.

В 1885 году после смерти тёщи — Натальи Григорьевны Муравьёвой (Чернышёвой), произошёл раздел имения «Скорняково-Архангельское» принадлежащее семье Муравьёвых. Часть имения отошла Г.А. Черткову (умершая в 1883г. жена Г.А.Черткова — Софья Николаевна Черткова(Муравьёва) была совладелицей усадьбы Скорняково-Архангельское). Он выкупил у своячениц их части родового имения и стал единоличным хозяином усадьбы.

Григорий Александрович очень любил Скорняково и ежегодно проводил летние месяцы в имении, за что в письмах дети его в шутку называли «скорняковским затворником».После его смерти в 1900 году усадьба была продана.

В 1889 году начальником Императорской охоты назначается Дмитрий Борисович Голицын (1851-1920) ,занимавший эту должность вплоть до 1917года.

Другим вкладом Григория Александровича Черткова в общественную жизнь Российской Империи была передача государству семейной библиотеки, которая послужила основой формирования фондов Государственной публичной исторической библиотеки после 1917 года — ГПИБ.

Григорий Александрович Чертков получил в наследство от своего отца Александра Дмитриевича Черткова (1789-1858) очень большую библиотеку, основанную ещё дедом Григория Александровича по матери — С.И.Тевяшовым(1730-1789), богатым воронежским помещиком и книголюбом, которая включала редкие издания ХVI в. В 1838 г.,ещё при жизни отца, когда собрание библиотеки было полностью описано первый раз, оно насчитывало более семи тысяч томов, а к 1863 г. при повторном издании, оно увеличилось до 17300 томов. До Черткова А.Д.(отца Г.А.Черткова) ни в «казенных заведениях», ни в частных книгохранилищах России не было сколько-нибудь значительного собрания книг, посвященных истории России. Александр Дмитриевич Чертков умер 10 (22) ноября 1858 г. и был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве, в настоящее время его могила утрачена.

Григорий Александрович, получивший библиотеку по наследству, продолжил дело своего знаменитого отца. Выполняя его завещание, он отстроил специальное помещение для библиотеки и подготовил коллекцию к открытию для широкого читателя. И при нем библиотека постоянно пополнялась за счет средств, выделяемых как самим Г.А.Чертковым, так и за счет пожертвований.

В январе 1863 г. Чертковская библиотека открылась для публичного пользования. Она помещалась в правом крыле дома Чертковых на Мясницкой д.7, окнами выходя на Фуркасовский переулок (ныне ул. Кирова, д. 7). Для работы с книжными фондами и для обслуживания читателей в качестве библиотекаря был приглашен Бартенев Пётр Иванович(1829-1912) — российский историк и литературовед, зачинатель пушкиноведения, основатель и издатель исторического журнала «Русский архив». Бартеневу в помощь наняли двух помощников и двух служителей. Согласно завещанию А.Д. Черткова библиотека стала не только публичной, но и бесплатной. Значение этого требования мы, получающие сегодня бесплатное образование и бесплатно пользующиеся библиотеками и архивами, можем оценить, если вспомним, что все библиотеки, в том числе и университетские в Российской Империи, были платными, и только состоятельные люди могли пользоваться книжными фондами. Ценнейшее по тем временам собрание Черткова А.Д. стало первой в Москве бесплатной библиотекой. Для посещения читателей библиотека была открыта три раза в неделю с 10 до 15 часов, а с середины мая действовало летнее расписание — два дня в неделю, в те же часы. Довольно значительное помещение в доме Черткова было отведено под читальный зал (две комнаты) и под книгохранение (четыре комнаты). При входе, как и в современных библиотеках, висели правила пользования фондами и каталогами. Библиотекой Черткова пользовались многие известные писатели и ученые — В.А.Жуковский, М.П.Погодин, Н.Н.Мурзакевич и другие. Не раз библиотеку посещал Л.Н.Толстой, работая над материалами к роману «Война и мир». В 1870-1872 гг состоялась передача библиотеки в дар Москве с условием, что библиотека Черткова Д.А. будет храниться в отдельном помещении и все читатели будут бесплатно пользоваться книгами. По решению Городской думы чертковское собрание в 1875 г. поступило в библиотеку Русского Исторического музея, но до 1887 г., пока строилось здание музея, оно хранилось в Румянцевском музее. Большим преимуществом Чертковской библиотеки перед другими, собранными в 60-70-х годах XIX в., было то, что она включала почти все издания начала XIX в., в том числе и уникальные экземпляры, а также практически все новые книги, выходившие в 50-80 гг. После Великой Октябрьской социалистической революции Исторический музей и его библиотека были национализированы. В 1938 г. по постановлению партии и правительства была организована Государственная публичная историческая библиотека, куда в числе других собраний частично поступила и Чертковская библиотека, заложившая основу богатых фондов ГПИБ по истории дореволюционной России. Другая часть Чертковской коллекции — ценнейшие манускрипты и грамоты, книги кирилловской печати ХVI-ХVIII в. — оставалась в рукописном отделе Исторического музея. С 26-27.09.2011 года в связи с 150-летием Государственной публичной исторической библиотеки России, ГПИБ России начинает проводить ежегодные «Чертковские чтения».

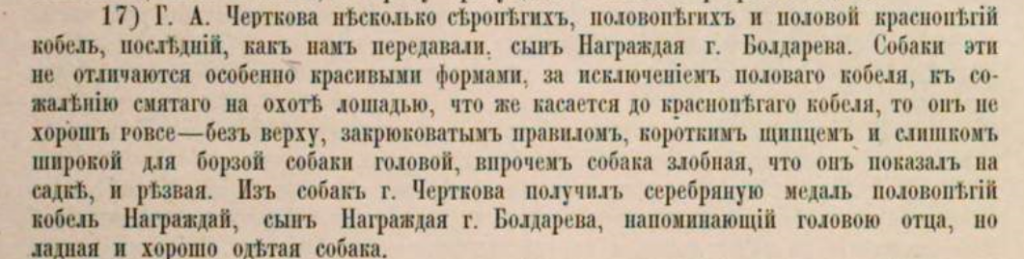

Григорий Александрович Чертков был заядлым охотником, владельцем собак охотничьих пород, судил выставки собак, проводимые «Императорским Обществом размножения промысловых и охотничьих животных и правильной охоты» в Российской Империи. 26 декабря 1874г. — на первой очередной выставке охотничьих собак и лошадей (организатор-Императорское Общество Размножения Охотничьих и Промысловых Животных и Правильной Охоты, г.Москва) Чертков Г.А. выставил несколько (3?) собак в отделе Борзых , из них награждён был один кобель-НАГРАЖДАЙ(сын Награждая, вл.Болдарев)-малая серебряная медаль («Журнал Охоты»,1875,январь,стр.47)

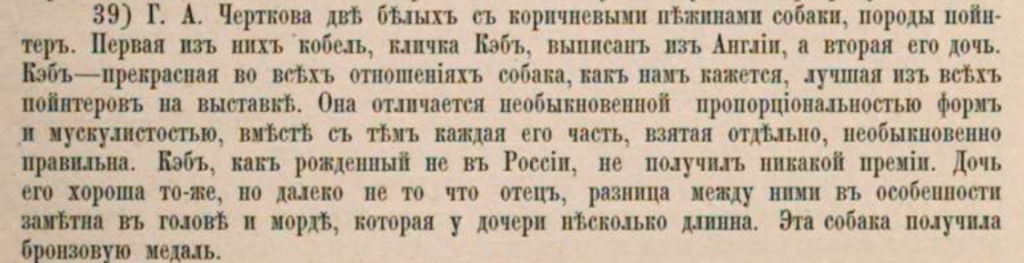

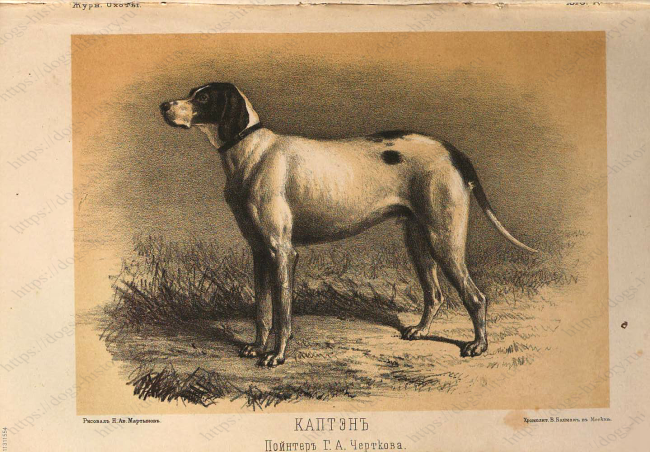

В отделе легавых Г.А.Чертков показал двух собак породы пойнтер: кобеля «КЭБ»(КАПТЭН), импортированного из Англии и его дочь. «КЭБ» остался без медали,т.к.был собакой, родившейся за пределами Российской Империи. А его дочь получила на этой выставке бронзовую медаль. Об этом написано в «Журнале Охоты» (1875г.,январь) и подтверждается результатами этой выставки, опубликованными в каталоге выставки.

1879г. V-ая очередная выставка собак Императорского Общества Размножения Охотничьих и Промысловых Животных и Правильной Охоты.

1880год — февраль, г.Воронеж — VI-ая очередная выставка собак Императорского Общества Размножения Охотничьих и Промысловых Животных и Правильной Охоты.

Григорий Александрович Чертков умер 24 апреля 1900 года в возрасте 67 лет.

Российский дворянский род Чертковых имеет много государственных людей, внёсших заметный вклад в историю нашей страны.

Один из них - Чертков Василий Алексеевич (1726 - 1793) - генерал-губернатор Воронежского, Харьковского, Саратовского наместничеств (1782—1793).

Василий Алексеевич - это прадед Григория Александровича Черткова (1832-1900):

Василий Алексеевич Чертков (1726-1793)➖его сын: Дмитрий Васильевич Чертков (1758-1831)➖его сын: Александр Дмитриевич Чертков(1789-1858)➖его сын: Григорий Александрович Чертков (1832-1900)

Чертков Василий Алексеевич (1726 - 1793) основал:

В 1776 году в месте слияния рек Кильчень и Самара по заданию Г. А. Потёмкина, данному летом 1775 года, основал город Екатеринослав (город Днепропетровск) и руководил его строительством.

В 1778 году основал город Мариуполь и собственноручно составил его план.

Источники:

-Ресурс "Geni" - https://www.geni.com

-Ресурс "История Гатчины" - http://history-gatchina.ru

-Государственный Исторический Музей

-https://catalog.shm.ru/entity/OBJECT/2021041?index=2&paginator=entity-set&entityType=ALBUM&entityId=623647630&attribute=pains_entity

-Государственная публичная историческая библиотека

https://www.shpl.ru/about_library/history_library/collections/iz_istorii_knizhnoj_kollekcii_a_d_chertkova/

-Ресурс "Русская Эстония" - http://russianestonia.eu

-Фото усадьбы Салтыковых-Чертковых https://liveinmsk.ru/places/doma/usadba-chertkova

- сайт "Чертковы" - https://www.tchertkoffmemorial.org/