Статья пополняется по мере поступления материалов.

Связанные страницы сайта:

- Московское общество Охоты имени Императора Александра II

Князь Андрей Александрович Ширинский-Шихматов (10.01.1868-02.02.1927гг) — русский государственный деятель, саратовский губернатор (1913—1915), статский советник,писатель, кинолог, судья по собаководству, охотовед, прославленный охотник-медвежатник.

Семья:

Жена — Людмила Карловна фон Мекк (1870—1946), дочь Карла Фёдоровича и Надежды Филаретовны фон Мекков.

Их дети:

дочь - Павла Андреевна Ширинская-Шихматова (1890—1937)

сын - Михаил Андреевич Ширинский-Шихматов (1892—1912), офицер Преображенского полка, погиб 24 апреля 1912 года.

сын - Аникита Андреевич Ширинский-Шихматов (1896—1937), штабс-капитан Преображенского полка, был контужен и дважды ранен, в 1929 году пострижен в монахи под именем Николай, вскоре рукоположён в иеродиаконы, в 1937 году в Томске расстрелян.

дочь - Мария Андреевна Ширинская-Шихматова (1898—1937)

дочь - Екатерина Андреевна Ширинская-Шихматова (1904—1937).

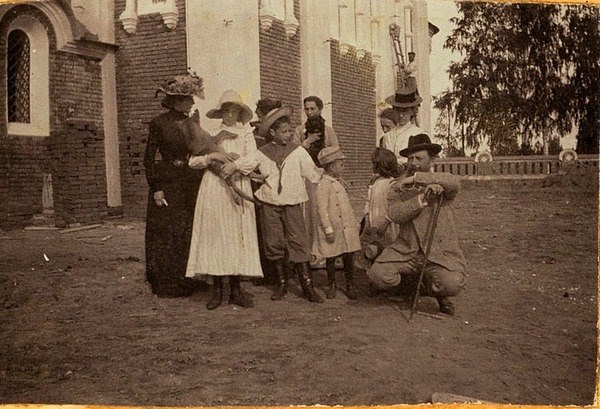

Ширинские возле Успенского храма в своей уксадьбе "Островки" (Тверская губерния,Вышневолоцкий уезд), который Андрей Александрович построил как первый в России храм -музей для коллекции древних икон и пр древностей. На этом фото Андрей Александрович (в центре) стоит со своей женой-Людмилой Карловной (она держит в руках зонт),дочка Павла в шляпе с собакой.

В 1935г. Успенский храм был взорван и уничтожен.

На этой фотографии (слева направо): воспитательница в шляпе, Павла (дочка) с собачкой, Михаил (сын),за его спиной с чёрной собакой Людмила Карловна, Аникита(сын) и Маша или Катя(дочери), на корточках сидит Андрей Александрович.

1897 год

1897г. - кандидат в действительные члены "Московского общества Охоты имени Императора Александра II" по данным Отчёта общества за 1897-1898гг. 30.04.1897г. экстренным общим собранием общества утверждены условия совместной эксплуатации общей садки с Императорским обществом охоты (МОО представляли Кн.А.А.Ширинский-Шихматов, В.О.Кейзер, Э.О.Бернгард, Г.А.Иосса). Соглашение установлено на 4 года.

1918 год

В 1918г. и до своей смерти(?) А.А.Ширинский-Шихматов проживал со своей женой в Москве по адресу Пречистенка, Обухов пер 6 кв 13. (из книги «Лейб –Гвардии Преображенский полк», автор - Ю. В. Зубов, 2014г. В воспоминаниях Аникиты Александровича Ширинского-Шихматова).

С 1922года Обухов переулок был переименован в Чистый переулок.

Здание 1913 года постройки, архитектор А. Н. Зелигсон. Построен по заказу родного брата Людмилы Карловны (жены А.А.Ширинского-Шихматова) - Александром Фон Мекк (1864-1911) - предпринимателя, известного коллекционера и учредителя Русского горного общества. Здание уцелело до наших дней. Оно перестроено и отреставрировано. Дом выполнен в стиле модерн с элементами неоклассики.

Арка этого дома фигурирует в фильме «Гостья из будущего».

1926 год

Андрей Александрович Ширинский-Шихматов начинает сотрудничество с журналом "Кровное собаководство" - с журналом "Кровное собаководство" - первым в СССР двухнедельным иллюстрированным научно-популярным и кинологическим журналом.

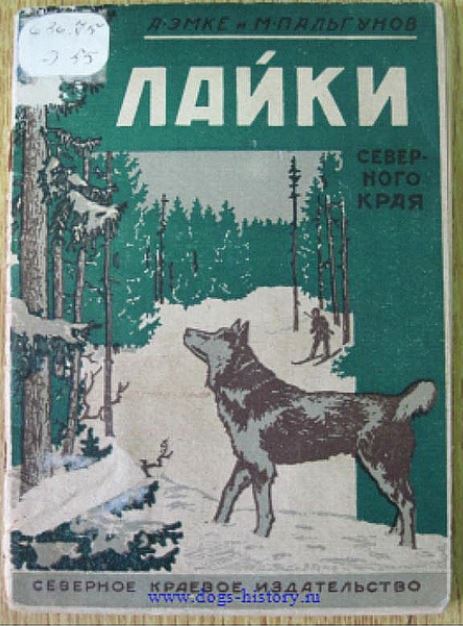

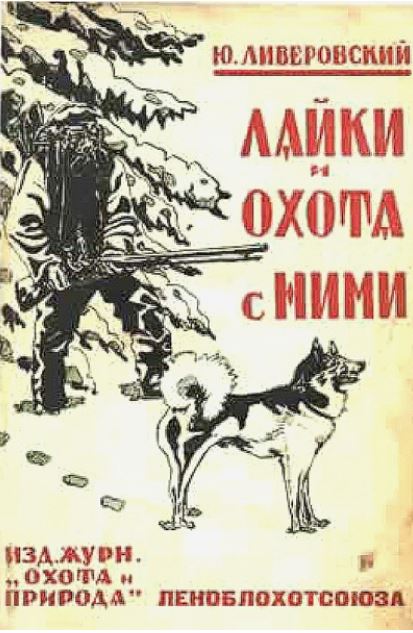

Автор книг,брошюр,статей по собаководству:

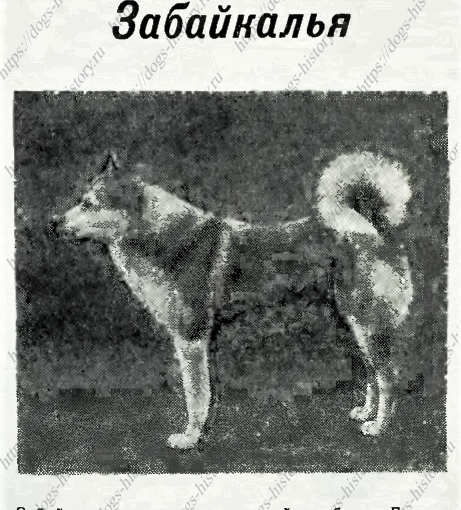

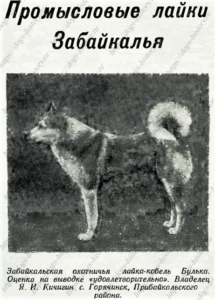

1895г. - "Альбом северных собак (лаек)": с приложением таблиц измерений по живым экземплярам и черепам с профилями их / предисловие Л. Сабанеева, иллюстрации А. Степанов.

Сейчас это редкая антикварная книга : с приложением таблиц измерений по живым экземплярам и черепам с профилями их / предисловие Л. Сабанеева, иллюстрации А. Степанов. [Shirinsky- Shihmatoff, A. Album of northern dogs (laikas). Preface by S Sabaneyeff, illustrated by A. Stepanoff]. Выпуск I (единственный вышедший):

1. Карельские Лайки.

2. Зырянские Лайки.

М.: фототипия Шерер, Набгольц и К°, 1896

Прижизненное издание Князя Андрея Александровича Ширинского-Шихматова (1868–1927)

Судейство на выставках:

15-17 декабря 1923г. - г. Москва, I-ая Показательная выставка собак. Организатор - Московский Губернский Отдел Всероссийского Союза охотников.

Судья в отделах: лайки, шпицы.

25-28 декабря 1924г. - г. Москва, 2-я Очередная выставка собак Московского губернского промыслово-кооперативного Союза охотников (Всекохотсоюз).

Судья в отделе: лайки

27 - 30 ноября 1925г. г.Москва,"I-ая Всероссийская выставка собак". Организатор-Всекохотсоюз.

Судья в отделе: лайки

Источники:

-Архив Федюшиной Ольги-правнучки князя А.А.Ширинского-Шихматова.

Википедия - Ширинский-Шихматов, Андрей Александрович